69の組織を巻き込み、全グループ会社で加速するDX戦略! Reckoner導入で1300以上のワークフロー構築、作業時間も90%短縮!

Reckoner導入前の課題

- 既に社内で導入していたプレパレーションツールがEOSになってしまい、今まで仕組化、自動化できていたデータ加工作業を手動で行わないといけない懸念があった。

- 前のツールではデータを加工するワークフローが事業部ごとに管理されており、それぞれフロー数が多く管理が杜撰となっていた。

- データ加工の手順が分かりにくく、初めて加工を行う人には取っ付き難いUIだった。

導入の決め手

- 当初は要件をすべて満たしていなかったが、新機能実装や解決策提案など、サポートを手厚くしてくれたため導入に至った。

検討したサービス

- Reckonerを含め12サービス比較し、最終的には3サービスのPoC検証を行った。

Reckoner導入による効果

- EOS後でも引き続きデータ加工の仕組化、自動化を構築することができる状況になった。

- プロジェクトを組織単位で分けることができ、ワークフローの管理を各プロジェクトごとに明確化することができた。

- 分かりやすいUI/UXにより、新規でデータ加工を行う事業部ユーザーを増やすことができた。

――はじめに、御社の事業内容を教えてください。

株式会社マイナビは、「一人ひとりの可能性と向き合い、未来が見える世界をつくる。」をパーパスに掲げ、人々の人生に寄り添い、サポートする多様な事業を展開しています。人材ビジネスや生活情報メディアを通して、ユーザーの可能性を広げ、新しい未来が見えるようなサービスを提供しています。

主力事業である人材ビジネス領域においては、就職、転職、アルバイト等を中心とした情報サービスや人材紹介サービスを展開しています。また、進学、ウエディング、ニュース、農業など、多数の生活情報メディアを運営しています。

人生のさまざまなシーンに寄り添う総合情報サービス企業として、常に変化と進化を続けています。

――ご自身はどのような役割・業務を担当していますか?

私たちデータ活用推進1課は、社内のデータ民主化を実現することをミッションとして業務に取り掛かっております。職種問わずマイナビ社員全員が社内データを活用してもらえるよう、安心安全かつローコード・ノーコードで敷居が低いデータ活用基盤の構築と、データ活用を行う社員のスキルアップサポートやデータ活用推進のためのユーザー会などのイベント企画運営などを行っております。

――Reckonerの導入前にどのような課題がありましたか?

弊社では、非エンジニア社員にもデータを活用・分析してもらうために、セルフBI分析基盤の整備を行っておりました。

その基盤の中に、データ準備を行うデータプレパレーションツールの提供も行っていたのですが、そのツールがEOS(販売 / サポート終了)となってしまったことがきっかけで、新しいデータプレパレーションツールを探す必要が出てきました。

Reckoner導入の決め手は、非エンジニア向けのUI/UXと献身的なサポート

――Reckonerを導入することにした経緯・理由を教えてください。

当初、我々は以下の基準で製品検討を行っていました。

- 既存のデータプレパレーションツールと同程度の機能がそろっていること

- データ結合や集計ができる

- 置換やレコード分割、フィルター、カラムの調整ができる

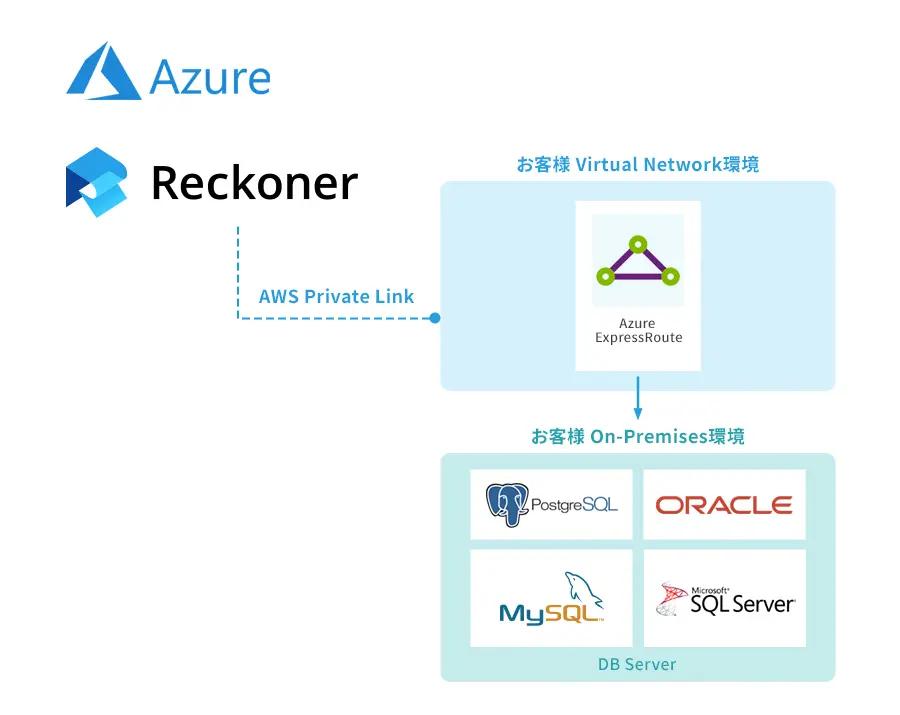

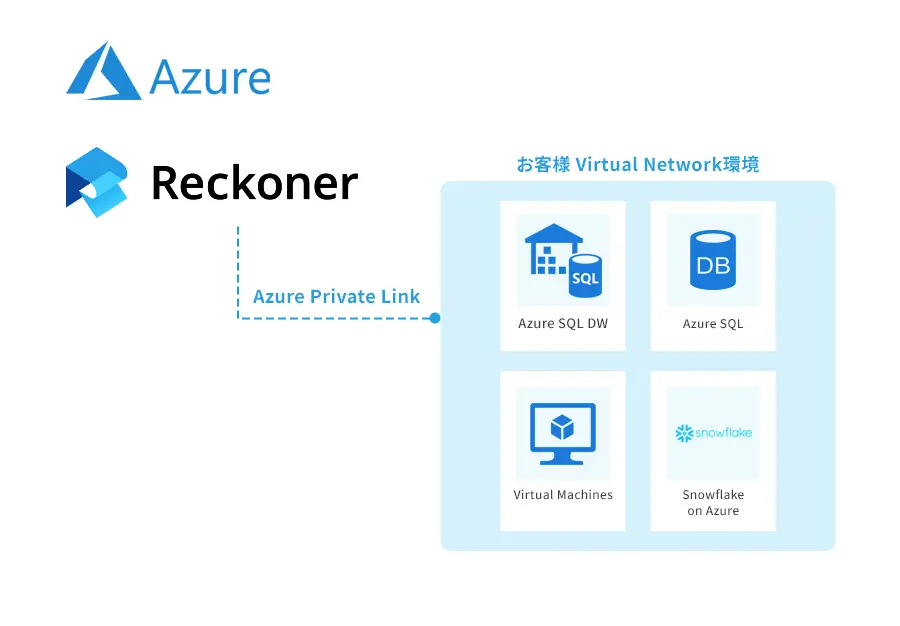

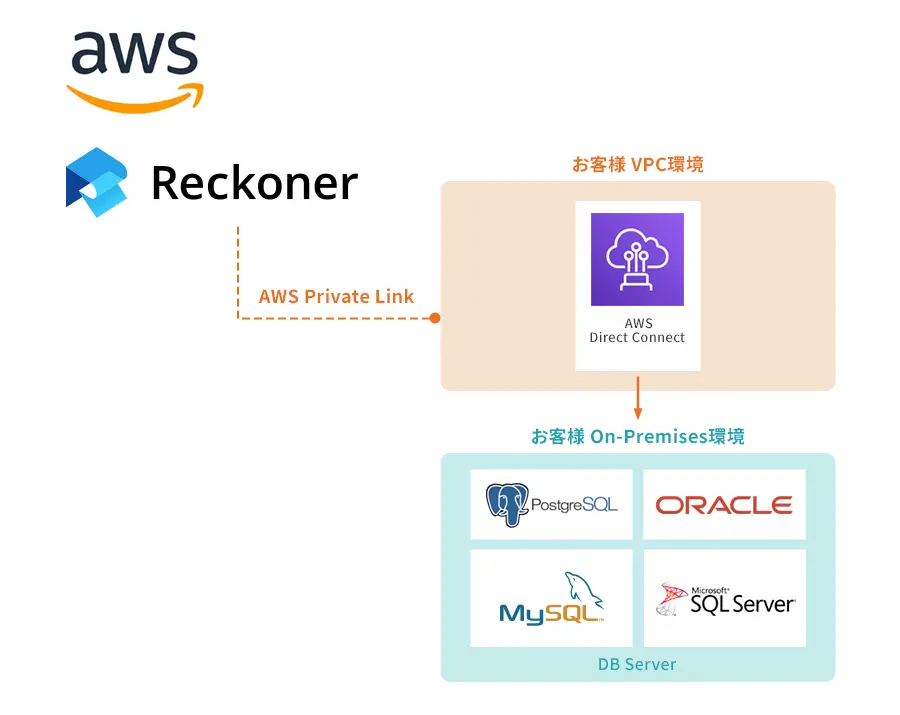

- 弊社内で管理しているDBへの接続ができる

- 加工した結果データをあらゆるツールに出力ができる

- 加工フローを自動実行することができる

- 作成者だけでなくアクセス権限を持った人が加工フローを実行、編集することができる

- 非エンジニア社員が使いやすい製品であること

- UIなどが日本語対応されている

- 直感的な操作ができる

- ノーコーダーで加工ができる

- Webブラウザから操作ができる

- SaaSであること

- ライセンス形態がユーザー単位ではないこと

- データ民主化実現の観点から、Reckonerを利用できるユーザーの数に制限をかけたくなかった

- データガバナンスが利かせられること

- サポート体制がしっかりしていること

中々要件に見合うツールが見つからない状況の中、データプレパレーションツールとして提供されているツールではなく、ETL・ELTに幅を広げて探したところ見つかったツールがReckonerでした。

最初は、ETLツールってエンジニア向けかなと思ったんですが、UIが見やすくて、非エンジニアでも比較的使いやすそうだと感じました。最終的には12サービスを比較検討し、3サービスでPoC検証を行った結果、Reckonerに決めました。

始めは、Reckonerにおいても導入する上で解決しなければならない課題はたくさんありました。しかし、スリーシェイクさんが課題に対して真剣に向き合ってくれて、新機能の実装や解決策の提案、事業部門からの問い合わせに対する手厚いサポートをしてくれたんです。最終的に、既存のプレパレーションツールと同程度の機能が揃ったので導入を決めました。弊社の課題に対して一番向き合ってくれたというのが、今思うと一番の決め手だったのかなと思っています。

少人数で推進した検証から活用支援まで

――どのようなプロセスでReckonerを導入しましたか?

まず、課の3人が中心になって、検証、導入、活用推進を進めました。検証からルール整備、導入、初回利用のハンズオンコンテンツ作成、ドキュメント作成、ユーザーサポートや活用促進を、ほぼ3人で回しました。ユーザーからの問い合わせ対応では、スリーシェイクのカスタマーサポートの方にも協力してもらいました。

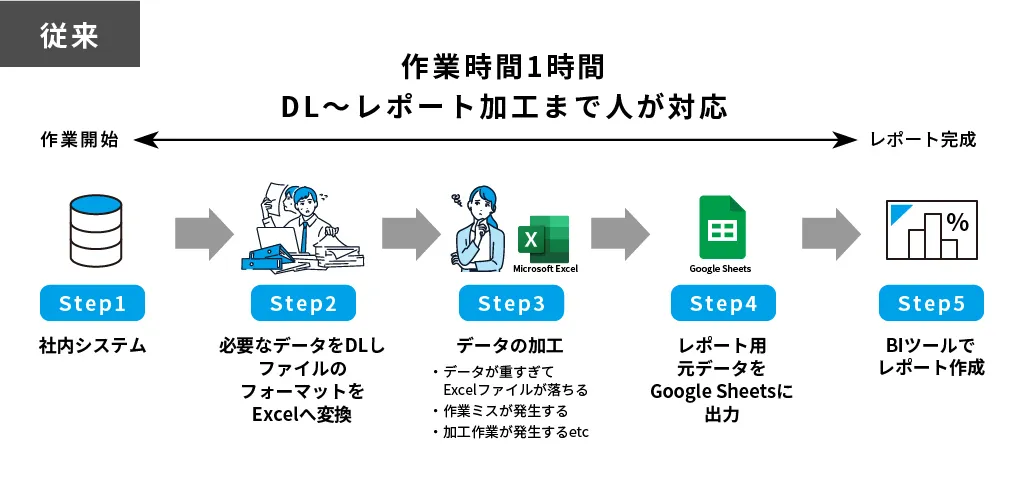

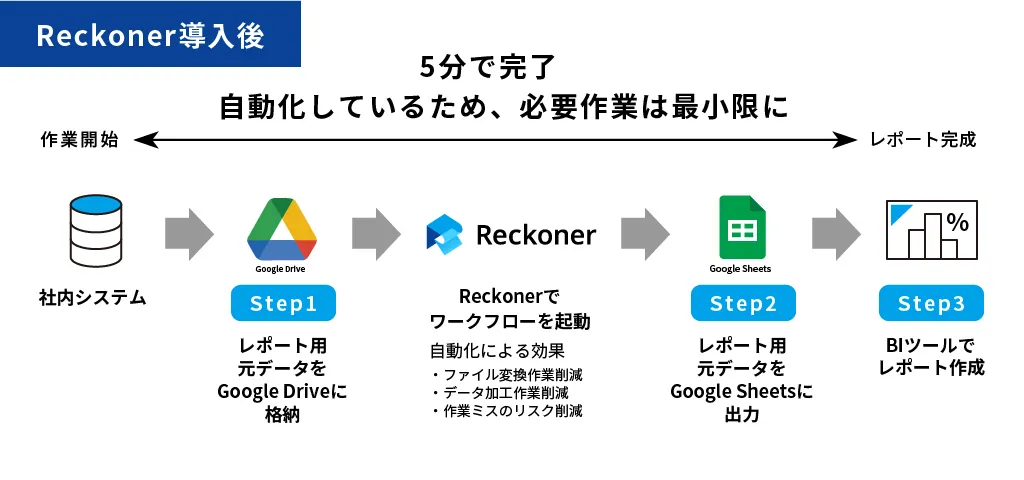

1時間の作業が5分で完了

――具体的に、どのようなワークフローを構築したか教えてください。

様々な方々に活用をしてもらっていますが、今回は弊社マーケティング部門で作成されたWebサイトのデータ分析レポートのデータ加工ワークフローについてお話します。

本レポートは社内システムから抽出したデータを使っているのですが、そのデータをGoogleDriveに格納し、あとはReckonerで1回実行ボタンをクリックするだけで、レポート用データが作成されるというワークフローを構築しました。

以前はExcelで手作業で行っていた複雑なデータ加工の作業を、GoogleDriveにデータを格納するだけのシンプルなオペレーションにしたことで、作業ミスと作業工数を大幅削減することに成功しました。

UIの分かりやすさと処理速度に高評価

――実際に使ってみて、Reckonerの性能やサービスの品質についてどう感じていますか?

以前使っていたプレパレーションツールと比べて、UIが分かりやすいと利用者からも好評です。ReckonerがSaaSなので、加工処理に時間がかかるかと思ったのですが、思った以上にサクサク動いていて驚きました。

データ加工時間の短縮と全社的なDX推進

――Reckonerの導入により、どのような効果・変化がありましたか?

先ほど説明したワークフローでは、データ加工作業に1回1時間かかっていたのですが、1回わずか5分までに短縮できました。オペレーションもシンプルになったため、作業ミス削減はもちろんのこと、誰でもデータ更新作業が可能になり、属人化も解消されました。

他にも、非エンジニアの方がReckonerを積極的に活用してくれていて、構築されたワークフローは1,300を超えています。Reckonerの導入によって、全社的にデータ活用や業務の効率化が進んでいると感じます。

また、ユーザー単位のライセンスではないので、使いたい人全員が利用できるのが大きいですね。以前プレパレーションツールを使っていた組織だけでなく、新しく使いたいという組織にも活用してもらうことができました。今では、大小合わせて69の組織で利用されています。Reckonerの導入で、全社のDX促進に貢献できたと思っています。

データ民主化の深化と新たな課題への挑戦

――今後どのようにReckonerを活用していくか、展望をお聞かせください。

これからも社内利用を増やし、エンジニアに頼らずとも全社員がデータを活用できる環境を整えていきたいです。データ民主化が進んだことで、新しい課題も見えてきました。扱うデータが大きくなったので、よりデータが扱いやすいシンク先を用意したり、自分たちで加工できるようになったことでデータの統一性がなくなってきたので、セマンティックレイヤーのような共通化できる仕組みを作りたいと考えています。

さらに、社内で活用を進めているLLMを利用して、データのカテゴライズなど、これまで人間が判断していた部分を任せることで、より効率的にデータ活用できる環境も整えていきたいです。

――最後に、スリーシェイクやReckonerに今後期待することがあればお聞かせください。

チーム全体の「利用」状況を把握したい時に、「管理画面上」得られる情報の粒度が大きいので、ドリルダウンして、より細かい粒度で把握できるようになると嬉しいです。

また、ワークフロー単体で見れば、どのソースがどのシンクにつながっているか分かりますが、データカタログと連携するなどしてデータリネージが見れるようになると、別の組織・プロジェクトで同じものを使っていた、ということに気づきやすくなり、コラボレーションが生まれやすくなると思います。

今後も、Reckonerの進化と、手厚いサポートに期待しています。

――お忙しいところお話をお聞かせいただきありがとうございました!

※本インタビューは2025年4月に実施