データ連携基盤とは?必要性や成功する構築ステップを解説

「データ連携基盤」という言葉をよく耳にするようになりました。しかし、いざ自社での活用を考えると、「複数システムのデータが散在していて活用が難しい」「どのタイミングで基盤を作ればいいかわからない」といったお悩みを抱えていませんか?

本記事では、データ活用のプロとして多数企業の導入支援実績があるReckonerの知見をもとに、データ連携基盤の基礎から実践までを解説します。

この記事を読むことで、「自社にデータ連携基盤が必要かの判断」ができ、「失敗せずに構築するステップ」や「導入後に重要な運用ポイント」までを体系的に理解いただけます。ぜひ、貴社のデータ戦略にお役立てください。

目次

- データ連携基盤とは

- データ連携基盤の必要性

- データ連携基盤で必要となる要素

- ツール(連携方式)の選定ポイント

- データ連携基盤構築ステップとリスク管理

- データ連携基盤を利用すると得られるもの

- Reckoner によるデータ連携基盤導入事例

- データ連携基盤の構築は組織に大きなメリット

データ連携基盤とは

データ連携基盤とは、システムに蓄積されたデータを収集・加工し、他システムへ連携して活用する仕組みのことです。

大きく分けて、企業内でデータを共有する「組織内プラットフォーム」と、官公庁が横断的にデータをやり取りする「公共的なデータ基盤」の2種類があります。前者は組織内やグループ企業間でデータを自動加工・共有し、クラウドサービスとの連携も想定されます。後者はデータ処理の効率化を目的とし、デジタル庁が推進しています。

本記事では、前者の「組織内でのデータ活用・共有を目的としたプラットフォーム」について、その特徴や価値を具体的に解説します。

データ連携基盤の必要性

近年、SaaSやクラウドサービスの普及に伴い、企業内のデータが各所に散在する「サイロ化」が深刻化しています。データが分断されていると、統合や集計に膨大な手作業が発生し、業務効率の低下やヒューマンエラーを招く原因となります。

また、システム間を個別に繋ぐ手法では連携が複雑化し、保守コストや障害リスクも増大します。これらを解消するのがデータ連携基盤です。異なるシステム間のデータを一元的に繋ぎ、収集・加工を自動化することで、正確なデータをリアルタイムに活用できる環境を整備します。DX推進や迅速な意思決定を行う上で、その導入は不可欠となっています。

データ連携基盤で必要となる要素

データ連携基盤は、主に以下3つの要素が必要です。

- データの取得(自動抽出)

- データの編集(自動加工)

- データの出力(自動ロード・集計)

それぞれの観点を解説します。

データの取得(自動抽出)

データ連携基盤は、各データソースに接続し、必要となるデータを抽出するまでを自動化します。これにより、データ取得業務の効率化ならびに自動化が実現できるでしょう。

自動化をしなければ、データソースからCSVなどを抽出してデータ連携基盤へのインポート作業が必要となります。手作業で実施をすると、人的リソースが必要になるだけではなく、ヒューマンエラーが発生することでデータの信頼性が落ちてしまい、意思決定時に悪影響を及ぼす可能性があるでしょう。

データ連携基盤を構築するときは、データの取得を自動で実施することを前提にするのが望ましいです。

データの編集(自動加工)

続いて、複数のデータソースから取得したデータを、あらかじめ登録されているロジックに従い、必要な形に加工します。自動での加工により、工数削減とヒューマンエラーの削減が実現できるでしょう。

同じ意味のデータだったとしても、データソースが異なることで違ったデータとして解釈されることがあります。例えば、2つのデータソースで同じ顧客データを扱っていたとします。片方のデータソースでは顧客データの主キーを顧客番号としていましたが、もう一つのデータソースでは会社名と主キーと設定するケースもあります。これらのデータは、人間が見れば同じデータだと認識しますが、システム側では違ったデータと判断する可能性が高いです。そのため、同じデータと認識されるためにも、決められたロジックにしたがった加工が必要となります。

データの出力(自動ロード・集計)

自動で取得・加工されたデータは、そのデータを必要とする人や組織に共有しなければなりません。共有する工程をデータのロードと呼んでおり、データ連携基盤でも自動ロード・集計を実現します。

加工されたデータをそのまま見るためには、DBの知識が必要となるケースが多いため、情報システム部門など専門的知識を有した人材でなければなりません。そのため、ユーザーや組織全体が閲覧できる形にデータを集計し、プラットフォーム上で提供する必要があります。

こうしたデータを閲覧するプラットフォームは、BIツールとして提供されることが多いです。

ツール(連携方式)の選定ポイント

データ連携基盤の導入を成功させるためには、自社の目的やシステム環境に最適なツールを選定することが不可欠です。市場には多種多様なツールが存在しますが、機能やコストだけで安易に選んでしまうと、導入後に「必要なデータが連携できない」「運用が回らない」といった課題に直面するリスクがあります。

後悔しない選定を行うために、以下の5つのポイントを必ず確認しましょう。

- EAIかETLか

- 連携したいシステム・データ形式と互換性があるか

- 開発・設定が容易か

- 拡張性やカスタマイズ性があるか

- セキュリティ対策が万全か

EAIかETLか

「EAI」はシステム間をリアルタイムに連携し、業務プロセスの自動化や円滑化を図るのに適しています。「ETL」は大量のデータを一括で抽出・加工し、DWHへ格納する分析用途に向いています。「業務を回すための即時性」ならEAI、「分析のための大量処理」ならETLというように、解決したい課題がどちらの特性を必要としているかを見極めることが重要です。

連携したいシステム・データ形式と互換性があるか

自社の基幹システム、SaaS、データベース、およびCSV等のファイル形式に標準対応しているかを確認します。重要なのは「接続アダプタ」の豊富さです。専用アダプタがあれば、複雑なプログラムを書かずに設定のみで連携が可能になります。現状のシステムだけでなく、将来導入予定のクラウドサービスも含め、幅広い連携先に対応できるツールを選ぶことで、開発工数とコストを大幅に抑制できます。

開発・設定が容易か

専門的なプログラミング知識がなくても扱える「ノーコード」や「GUI操作」主体のツールが推奨されます。アイコンをドラッグ&ドロップして処理フローを作成できる直感的な操作性があれば、特定のエンジニアに依存せず、現場担当者レベルでも設定や修正が可能になります。運用の属人化を防ぎ、ビジネスの変化に合わせて素早く連携フローを変更するためにも、操作の容易さは重要な選定基準です。

拡張性やカスタマイズ性があるか

将来的なデータ量の増加や連携範囲の拡大に耐えられるかを確認しましょう。事業成長に伴いデータ量が増えても処理遅延を起こさないパフォーマンスや、クラウド型であればリソースの柔軟な拡張性が求められます。また、標準機能だけでは対応しきれない特殊なデータ変換が必要な場合に、独自のスクリプトを組み込めるなどのカスタマイズ余地があるかどうかも、長期的な運用を成功させる鍵となります。

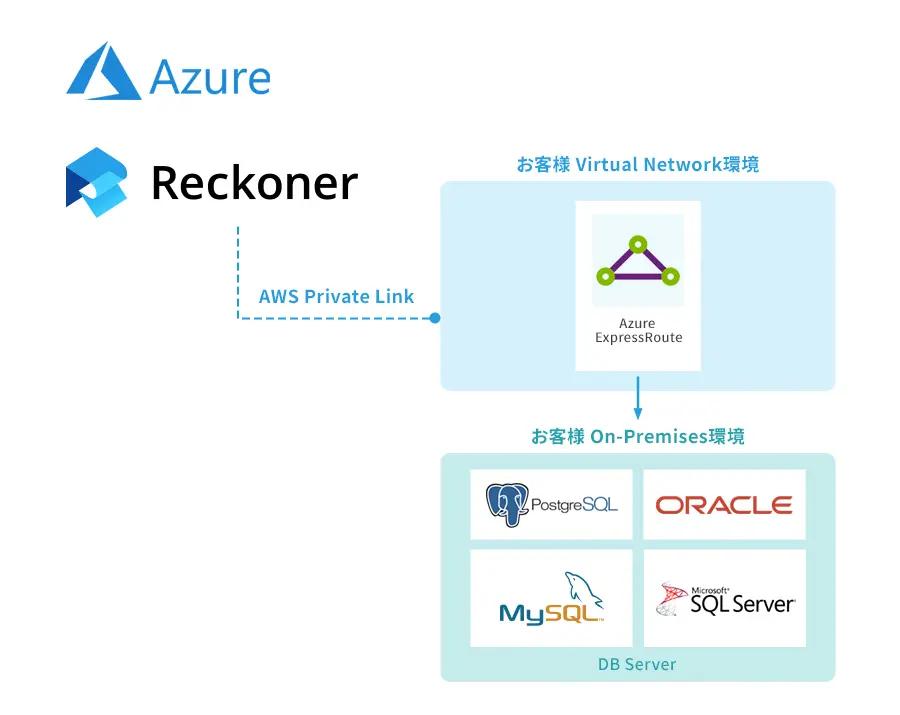

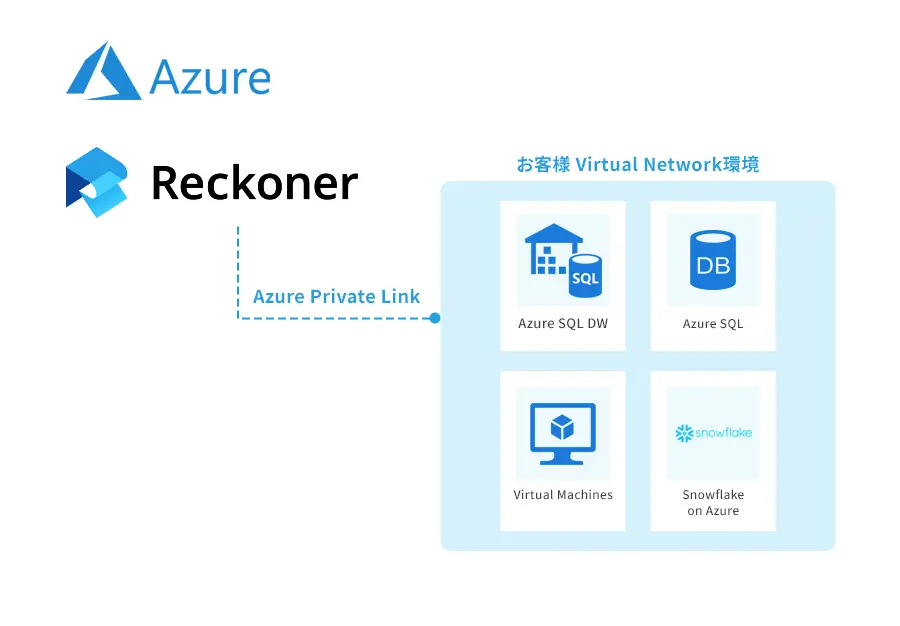

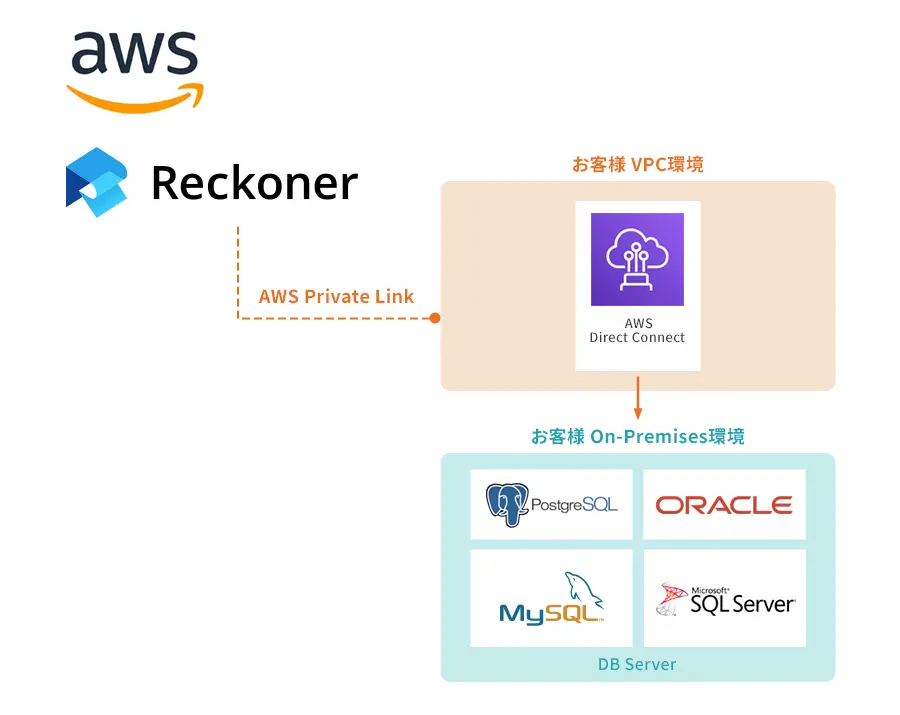

セキュリティ対策が万全か

企業の機密情報や顧客データを扱う基盤であるため、堅牢なセキュリティは必須条件です。通信やデータの暗号化、詳細なアクセス権限管理、操作ログの保存機能などが備わっているか確認しましょう。特にクラウド型を選定する場合は、サービス提供者がISMSなどの第三者認証を取得しているか、必要に応じて閉域網接続が可能かなど、自社のセキュリティポリシーを満たす水準であるかを厳格に評価する必要があります。

データ連携基盤構築ステップとリスク管理

データ連携基盤の構築は、単にツールを導入して終わりではありません。既存の業務プロセスやデータの流れを深く理解し、将来的な活用まで見据えた設計が不可欠です。以下に、失敗しないための標準的な構築ステップと、想定されるリスクへの対応策を解説します。

構築ステップ

成功への道筋は、現状の正確な把握から始まります。一般的な構築フローは以下の5ステップです。

1.目的の明確化と現状整理

まずは「何を解決したいか」を定義します。同時に、社内に散在するシステムやデータソースを棚卸しし、現状のデータフローを可視化します。

2.要件定義

どのシステムをどの頻度で連携させるか、データの鮮度や品質レベルはどうあるべきかなど、具体的な機能要件や非機能要件を決定します。

3.接続設計・データ定義

システム間の接続方法(API、DB直結など)や、データフォーマットの統一ルールを策定します。ここでデータの「辞書」を作るイメージです。

4.ツール選定

要件定義に基づき、ETL/EAIツールを選定します。コストだけでなく、操作性(ノーコードか否か)やサポート体制も評価軸とします。

5.導入・検証・運用設計

スモールスタートで実装し、データの整合性をテストします。並行して、エラー時の対応フローや保守体制などの運用ルールを固めます。

構築リスクとその対応策

プロジェクトを停滞させる主な要因と、それを回避するためのポイントは以下の通りです。

リスク1:データ定義のバラつきによる不整合

各システムで「顧客ID」や「売上計上日」の定義が異なると、連携後に正しい集計ができません。

【対応策】 設計段階で「データカタログ」を整備し、データオーナー(管理責任者)を明確にしてガバナンスを効かせることが重要です。

リスク2:部門間の調整難航

データ連携は複数部門にまたがるため、データの持ち出しや権限設定で対立が起きがちです。

【対応策】 全社的なプロジェクトとして経営層を巻き込むか、影響範囲の小さい領域から段階的に導入し、実績を作ってから範囲を広げるアプローチが有効です。

リスク3:属人化とブラックボックス化

複雑なプログラムで連携を組むと、担当者の退職後に誰も修正できなくなるリスクがあります。

【対応策】 専門知識不要で直感的に操作できる「GUIベースのツール」を選定し、誰でもフローが見える化された状態を保つことが、持続可能な運用の鍵となります。

データ連携基盤を利用すると得られるもの

データ連携基盤を利用すると、下記の効果が得られます。

- 信頼性

- 効率性

- コスト削減

それぞれの効果を解説します。

信頼性

データ連携基盤は、あらかじめ定められたロジックにしたがって確実にデータを処理するため、信頼性の向上が期待できます。

人力でデータを処理すると、ヒューマンエラーが起こってしまい、そのエラーに気づかないと間違ったデータのまま処理が進んでしまいます。最終的には、重要な意思決定時に間違えた情報で判断をすることになってしまうでしょう。自動化していればヒューマンエラーはゼロになります。より信頼を高めるためには、データガバナンスについても検討が必要です。

効率性

データ連携基盤は、各処理が自動でされることによって人が時間を割いて作業しなくてもよくなるため、高い効率性が実現されます。

例えば、これまで1時間かけてデータの収集から出力までをおこなっていたとしたら、その1時間がそのまま不要となり、より価値の高い作業に時間を割けられるようになるでしょう。

つまり、データの処理に関する部分はデータ連携基盤で自動化をし、その後のデータをもとにした企業戦略の立案や業務改革などに注力していく体制が整います。

コスト削減

データ連携基盤の構築により、データ処理作業に時間をかけなくても良くなるということは、その作業で発生する作業費・人件費が不要になります。実際に、データ基盤の構築でかかるコストについて、下記の記事でまとめているので参考にしてください。

参考記事:データ収集基盤にかかるコストを考える

組織はコスト削減が実現できるため、そのほかに投資していくべき事業の拡大にコストを使っていけるでしょう。

Reckoner によるデータ連携基盤導入事例

ここまで、データ連携基盤の選び方や構築ステップについて解説してきました。しかし、「実際に自社でどう活用できるのか具体的にイメージしたい」という方も多いのではないでしょうか。

そこで、クラウド型データ連携ツール「Reckoner(レコナー)」を導入し、データ活用の課題を解決した実際の事例をご紹介します。「開発工数の削減」や「マーケティングデータの統合」など、ノーコードで実現した成功ストーリーをご覧ください。

BRANU株式会社の事例

プロダクト品質向上と業務効率化に加え、データ基盤活用で「新たな社内向けサービス」の創出まで実現

導入の目的

設立10年の節目にDX・データドリブンマーケティングへ本格参入するため、自社CMS「eat」の顧客に対し、マーケティング活動に役立つデータ情報の提供を目指した。しかし、社内にはデータエンジニアリングの経験・ノウハウが不足しており、理想的なサービスの構築が停滞していた。

導入前の課題

- データエンジニアリングの知見が浅く、自社のみでの高度な基盤構築が困難であった。

- 約1,700社におよぶ顧客のサイトデータ(PV・UU・CV数など)が個別にサイロ化し、一元管理できていなかった。

- 既存ツールでは1社ごとの手動抽出が必要であり、全社分の対応は物理的に不可能であった。

連携ワークフロー

自社マーケティングオートメーションツール「eat」とReckonerを連携。サイロ化していた各顧客のWebサイトデータをReckonerで収集・一元管理し、即時性のある解析データを社内管理画面(親画面)へ表示させる仕組みを構築した。

連携の効果

- 1,700社分のデータ抽出作業が一元化され、業務効率が劇的に改善した。

- 解析データを基に営業担当者がレポート作成・顧客サポートを行う「営業支援ツール」として、新たなサービス価値が生まれた。

- 単なる業務効率化に留まらず、データ活用により予期せぬ新しいサービス創出へと繋がった。

※インタビュー全文は以下からご覧いただけます

参考記事:BRANU株式会社様導入事例インタビュー

木原興業株式会社の事例

基幹システム刷新の危機を救った「Reckoner×Snowflake」。エンジニア不在・低予算でも実現した柔軟なデータ基盤

導入の目的

基幹システム(ERP)のリプレースおよび電子帳簿保存法への対応を見据え、新たなデータ活用基盤の構築を目指した。しかし、選定したERPパッケージ単体では仕入先・取引先との複雑なデータ連携をカバーできないことが判明し、その隙間を埋める解決策を急務としていた。

導入前の課題

- 基幹システムの刷新において、新ERPパッケージの標準機能だけでは取引先とのデータ連携が実現できなかった。

- 社内にエンジニアがおらず、スクラッチ開発を行う技術力もリソースもなかった。

- システム稼働までの準備期間が短く、予算も限られていたため、大掛かりな開発は不可能だった。

連携ワークフロー

データウェアハウス「Snowflake」を中心としたデータ基盤を設計。取引先や仕入先から受領する多様なデータをReckonerが受け取り、Snowflakeへ連携・加工する複数のワークフローをノーコードで構築した。

連携の効果

- エンジニア不在・低予算・短期間という厳しい制約の中で、必要なデータ連携フローを無事に構築できた。

- 長年続いていた紙ベースの業務がデジタル化・効率化され、社員一人あたりが処理できる情報量が増加した。

- 「Reckoner×Snowflake」により柔軟なデータ処理が可能となり、将来的なビジネス拡張や法改正にも対応しやすい環境が整った。

※インタビュー全文は以下からご覧いただけます

参考記事:木原興業株式会社様導入事例インタビュー

株式会社ツルハホールディングスの事例

Reckonerで「脱ブラックボックス化」と「ベンダー依存からの脱却」を実現。店舗情報の即時反映で顧客体験を向上

導入の目的

スマートフォンアプリへの店舗情報連携において、ブラックボックス化していた自社独自ツールの刷新と、開発ベンダーへの依存体制からの脱却を目指した。正確な情報をリアルタイムに顧客へ届けるための基盤構築が急務であった。

導入前の課題

- Accessで構築した自社独自の連携ツールがブラックボックス化し、社内での運用・保守が困難な状態にあった。

- アプリへの情報反映を外部ベンダーに依存しており、タイムラグが発生するため、最新情報を即座に顧客へ提供できなかった。

- 店舗情報の更新作業に多大な工数を要し、担当者の業務負荷が増大していた。

連携ワークフロー

MEO対策ツール「Yext」を店舗情報のマスターデータと位置づけ、Reckonerを用いてYextからスマートフォンアプリへ自動でデータを連携・配信するワークフローを構築した。

連携の効果

- 運用が困難だった自社独自ツール(Access)の廃止と、外部ベンダーへの依存からの脱却に成功した。

- 店舗情報のマスターが一元化され、正確な情報をタイムラグなく顧客へ提供できるようになった。

- データ連携処理が自動化されたことで業務の属人化が解消され、運用負荷が大幅に軽減された。

※インタビュー全文は以下からご覧いただけます

参考記事:株式会社ツルハホールディングス様導入事例インタビュー

データ連携基盤の構築は組織に大きなメリット

お伝えしてきたように、データ連携基盤の構築は組織にとって大きなメリットを与えます。データ連携基盤を実現する方法として、EAIとETLについて解説しましたが、ETL利用を検討する場合、当社が提供するクラウドETL「Reckoner」を用いることで、データ連携基盤の構築を短期間・低コストで実現可能です。

ETLツールは、データの取得・加工・出力を自動化できるため、データの信頼性・作業の効率性が向上し、コスト削減にもつながります。また、多数のデータベースやSaaSアプリケーションとの接続が可能で、シンプルなGUIによりノーコードですべてを完結できることも魅力的です。さらに、フルマネージドサービスでの運用となるため、運用工数がゼロとなります。

現在Reckonerでは無料トライアルを受け付けているため、今後ETLを新たに導入検討する企業はぜひご参考にしていただければ幸いです。

また、ETLツールについて詳しく知りたい、ETLツールの選び方を知りたいという方はこちらの「ETLツールとは?選び方やメリットを解説」をぜひご覧ください。

関連記事

関連記事はありません。