データドリブンな組織と活用戦略

ここ数年で特に注目されているキーワードに「DX」(デジタルトランスフォーメーション)があります。2018年に発表された経済産業省のガイドラインによると、単に「デジタル機器やハードウェアを導入する」という意味ではなく、「デジタル技術を利用してビジネスを変革すること」がDXとされています。

そして、このガイドラインには組織における「データの活用」が繰り返し強調されています。

以下では、データが活用されている「データドリブンな組織」について理解し、具体的にどのようなデータ活用戦略が求められているかについて解説します。

目次

データドリブンな組織とは

データドリブンとは「取得したデータを、経営戦略や日々のオペレーションに正しく活用し、データに基づく意思決定を行うこと」です。これができている組織が「データドリブンな組織」です。

例えば、組織は存続し営業活動を行っているだけで様々なデータを持っています。例えば「顧客データ」「売上データ」「マーケティングデータ」「サポートデータ」「広告解析データ」などです。データは日々積み重なっていきますが、これらを正しく共有、分析しなければ「データベース上の単なる一次情報」として死蔵されるだけです。

データが活用されないと、経営者や管理職の「勘」「経験」「思い込み」で意思決定がされます。例えば、以下のようなものです。

- 「景気が落ち込んできたから、値引をしないと売上が増えないだろう」

- 「20年前、私は毎日100件を目標に多く飛び込み営業した結果、多くの顧客を開拓した。だから、従業員はそうすべきだ」

- 「営業担当者は直接顧客と対面してこそ価値がある。よって、オンライン営業などもってのほか」

データドリブンな組織とは、こうした組織や意思決定の対局にあります。

- 社内でデータが共有されていること。

- データに基づく議論がなされること。

- データに基づく意思決定がなされること。

- 勘や経験、思い込みといった主観的な要素を排除すること。

このように、データドリブンな組織とは「勘や経験からデータ重視」という組織文化の改革と、「誰もがデータを分析できる環境づくり」というツールの導入や利用という2つの側面があると考えてよいでしょう。

データドリブンな組織を実現する手法

次に、データドリブンな組織を実現するには何が必要か。基礎から見ていきたいと思います。以下では、営業の商談プロセスを例に解説しますが、他の分野においても共通するポイントとなります。

1.データがあり、共有されていること

データは存在するだけでなく、共有されている必要があるデータは存在するだけでなく、共有されている必要がある

営業活動における商談を例に考えてみましょう。商談は大きく分けて「現在進行中の商談」と「既に終了した商談」があります。

例えば、営業担当者各自がEXCELで、それぞれバラバラのフォーマットで「現在進行中の商談情報リスト」を作成し、それを営業会議に持ち寄っているようでは、これは「データがある」とも「共有されている」とは言えません。統一されたデータフォーマットにデータが作成され、そして必要な時に関係者すべてが最新のデータにアクセス可能でなければ「共有されている」とは言えません。

また、「既に終了した商談」がデータ化されておらず、全く共有されていない場合、過去の商談を分析したり、分析結果を元に議論や意思決定が行えなくなります。

よって、「現在進行形の商談」と「既に終了した商談」の両方を共有するツールが必要となります。一般的にはSalesforceのようなCRM (SFA) ツールが利用されます。

2.共通用語の認識を合わせること

用語について正しい定義が共有されていないと、各人が勝手な思い込みで用語を使い混乱する用語について正しい定義が共有されていないと、各人が勝手な思い込みで用語を使い混乱する

商談がどの程度進捗しているかを示す指標に「セールスステージ」があります。例えば、「(商談前段階の)リード」「見込 (プロスペクト)」などです。大切なのは、「どの言葉を使うか」ではなく、「用語が共通認識に基づき使われている」ことです。

例えば、同じ商談状況に対して担当者Aさんは「見込」と入力し、別な担当者Bさんは「見込」と入力していたら、いくらデータが共有されていても、正しい状況が伝わらないことになります。よって、重要なデータ項目については認識を徹底的に合わせて定義し、誤った認識による入力を排除する必要があります。

3.データが正しく更新されていること

データは各担当者が最新の状態に更新してこそ、意味があるデータは各担当者が最新の状態に更新してこそ、意味がある

上記1, 2を正しく行っても、営業担当者がデータを都度更新しない場合、古い情報や不正確な情報に基づいて議論や意思決定が行われることを意味します。この結果、各個人の活動だけでなく、組織として間違った戦略を採用してしまい、大きな損失を生む可能性があります。

こうした事態を避けるため、データは担当者により常に最新の状態に更新されている必要があります。

4.従業員が自身でデータを分析できること

エンジニアでない各担当者が簡単にデータ分析を行えることで、データを重視する議論が深まる。エンジニアでない各担当者が簡単にデータ分析を行えることで、データを重視する議論が深まる。

正しいデータがあり、更新されていても、一般の従業員が自身でデータを分析できなければ、「誰かが分析してきたデータを見て議論」することになります。この場合、従業員が各人の観点で分析し、思考を深めることができません。これは、議論や意思決定の質に影響します。

このため、必要なデータを従業員がいつでも分析できることが重要です。分析ツールとしては、SFAツール付帯のダッシュボードやデータ解析機能や、BIツール(EXCEL含む)などがあります。

5.データ重視の組織文化を根付かせること

「データ重視」と言いつつ、責任者が勘や経験にばかり頼るのでは、データドリブンな組織とはいえません「データ重視」と言いつつ、責任者が勘や経験にばかり頼るのでは、データドリブンな組織とはいえません

担当者はデータに基づく意見を言っているが、管理職は勘や経験に基づく意見を言い、データを否定する。これではデータドリブンな組織とは言えません。

議論や意思決定はできる限りデータに基づいて行い、勘や経験に基づく議論や意思決定をできるだけ排除する。このような姿勢が求められます。

データドリブンな組織を実現するReckoner

上記では、営業組織における商談管理(SFAツール内のデータ)を例に「データドリブンな組織を実現する手法」をご説明しましたが、実はもう1点注意すべき点があります。それは、「意思決定に使用するデータソースは1つではない」ということです。

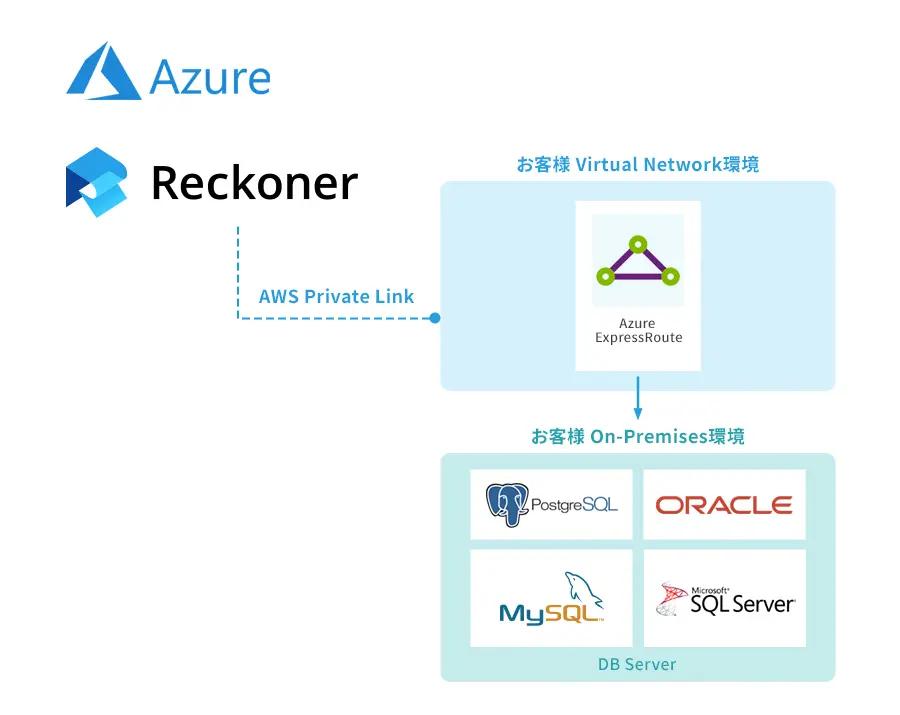

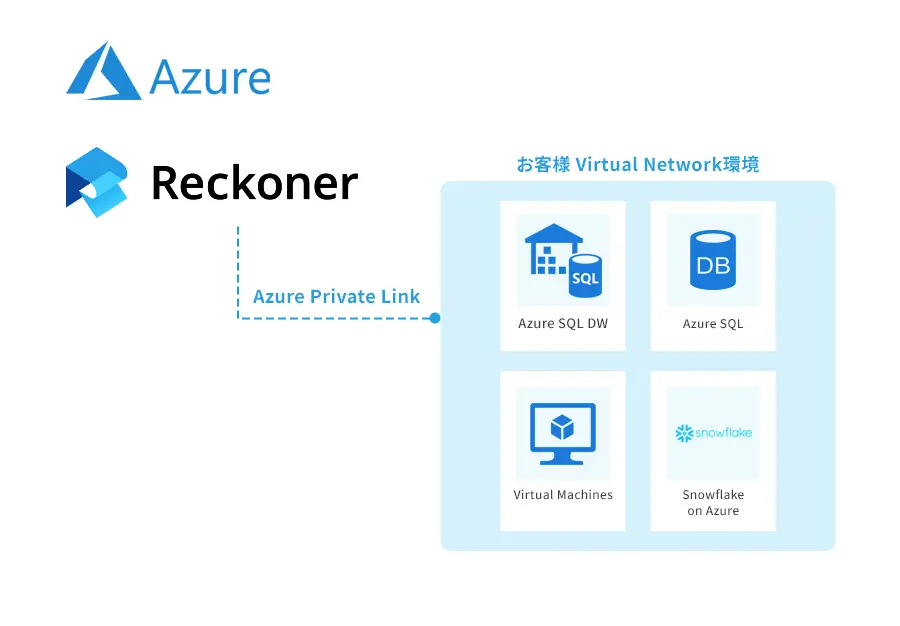

例えば、マーケティングに関する議論をする際、「Facebook広告」「Google 広告」「Google サーチコンソール」「Salesforce」「Marketo」などのデータが必要になります。また、オンプレミスやクラウドのデータベース、EXCELファイルなども対象となります。これらのデータを、ただエクスポートしてバラバラのEXCELとして共有、議論するのは効果的ではありません。

また、各データソースには重複しているデータがあります。例えば、「個人情報」や「取引先会社情報」などがよい例です。複数のデータソースに同じデータが入っている場合、それを個別に管理するとデータ管理工数が膨大になります。

データドリブンな組織の実現のためのデータ活用として役立つのがETLツールです。ETLツールを使うと、あらかじめ定められた条件に従い、必要なデータを必要なタイミングで取得できるようになります。また、取得したデータの加工ならび、他データソースへの出力や更新も自動化できます。

データドリブン経営は、「データの取扱いに時間をかける」ことが目的ではありません。「多数のデータを効果的に分析し、それに基づき良質な議論や意思決定を行う」ことが目的です。ETLは、データドリブンな組織の実現を下支えする、データ活用基盤となります。

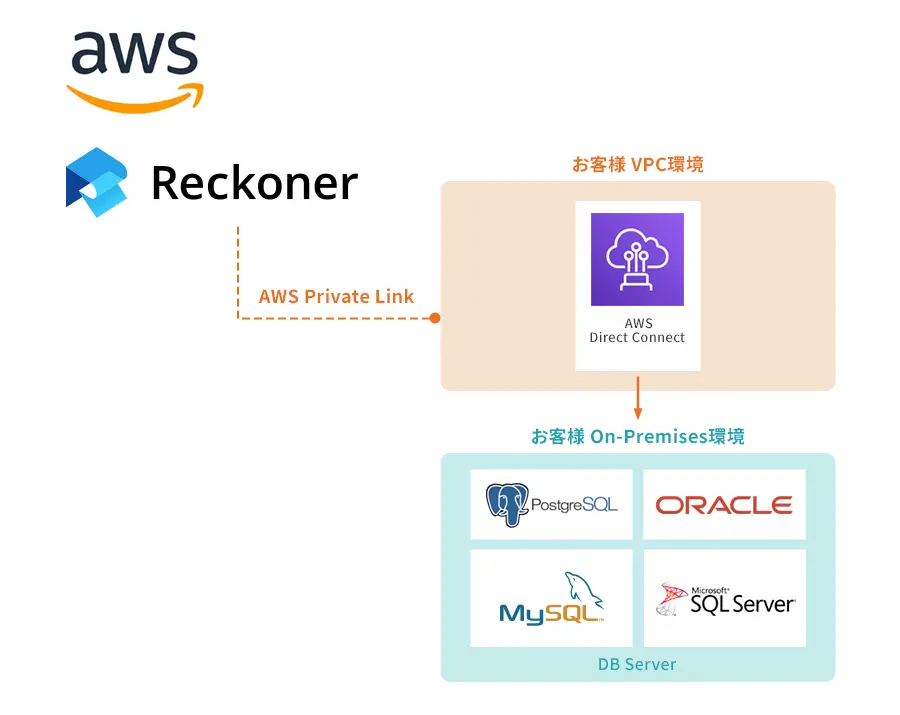

現在、当社のETLツールである Reckoner (レコナー) では、14日間無償トライアルをご提供しています。ぜひお試しください。

ETLツールについて詳しく知りたい、ETLツールの選び方を知りたいという方はこちらの「ETLツールとは?選び方やメリットを解説」をぜひご覧ください。